Por: Héctor Pineda S.*

Aprovechando las ofertas de las aerolíneas, en estos tiempos de afujías económicas, Renfield, el sirviente, viajó durante diecisiete horas y cuarenta minutos en el vientre de un moderno avión para llegar a Bogotá, la ciudad Capital de Colombia y, desde allí, sin demora, embarcar en otra aeronave de tránsito a Barranquilla, ciudad caribeña donde debía preparar la llegada de Drácula, su amo y señor.

Drácula, según las indicaciones impartidas a su fiel sirviente, tenía previsto llegar al Puerto marítimo y fluvial al primer día de los cuatro días antes del inicio de los cuarenta días de la Cuaresma, después de la larga travesía por los caminos de las montañas, a lado y lado desbarrancadas en profundos precipicios, hasta Ítaca, en el Mar Egeo, luego cruzar el Mediterráneo y navegar por mares de aguas heladas con olas azotadas por los huracanes, inmóvil, enterrado en la tierra corrompida de cementerio embodegada por ancianos sepultureros, en la panza del barco de velas de pirata, persiguiendo las apariciones que había tenido en varios sueños, al encuentro, una vez más, con la mujer que le perturbaba el dormir eterno de vampiro insepulto. El muerto viviente, tal como lo relatan los escritos, durante su larga existencia había tomado el camino riesgoso de abandonar la seguridad de su castillo, ubicado en Transilvania, urgido por los llamados irresistibles del amor.

Las primeras imágenes del sueño, a mitad de la primera noche de súper luna llena del mes de noviembre, se deshicieron con el despertar de sobresalto por los aullidos de los lobos que merodeaban en la parte baja del castillo, en el jardín sembrado de cipreses y flores con aroma a lápida de campo santo.

La luz redonda de la luna, silenciosa, penetraba por entre la transparencia de las ventanas empañadas por la humedad del rocío nocturno y se confundía con el reflejo en el iris de candela de los ojos abiertos del Conde. El viento, silbante, empujó la puerta entreabierta y el canto de mal agüero de la lechuza se unió al coro espelúznate de los animales que acompañan las sombras del terror. Los veinticuatro corceles de crines largas negras, con relinchos de inquietud, golpearon sus cascos contra el adoquín de las pesebreras. “Antes del amanecer viajaré”, se dijo, y trasladó el cuerpo, ingrávido, encapsulado en un vaho de niebla, hasta el ataúd en el fondo del sótano, construido en un antiguo mausoleo familiar, de estatuas de ángeles talladas en mármol corroído por el olvido y el tiempo.

La carroza negra, tirada por los veinticuatro caballos negros, guiados por la mano huesuda de un siniestro cochero y resguardada por dos oscuros lacayos trepados en el estribo trasero, cruzó la reja enorme del castillo, en medio de la niebla de hielo, cuando apenas se escuchaban los trinos de los pájaros del alba. La patas de los caballos de trote alado, como el mítico Pegaso, rozaban el empedrado del camino y las ruedas del carruaje giraban en el aire, sin tocar el suelo. Las manadas de los lobos de ojos de fuego, a lado y lado de los bordes de los precipicios, escoltaban la mortuoria carroza. Después de diecisiete días con sus noches, seguidos por una nube de hollín nauseabundo, llegaron a la orilla del puerto donde atracaban, en las letras del poema, los navíos del héroe que comandó la toma de la ciudad amurallada de Troya: Ítaca, en el mar Egeo.

Sin demora, el ataúd de cedro, clavado con pernos y tornillos de plomo, fue bajando a la panza cargada de tierra de cementerio en la parte baja del barco. Gobernando los vientos desde la oscuridad del cajón construido con la madera de árboles medievales, las velas se inflaron e inició la travesía por los mares remotos, cubiertos de prematuras nubes invernales para camuflar el navegar del velamen de ultratumba. Meses después, en silencio, cruzaron el estrecho que separa el continente europeo de África y empezó a adentrase en las aguas saladas de huracanes del Atlántico Norte, con la quilla rompiendo las olas rumbo a la tierra descubierta por el Genovés Cristóbal Colón. Las ballenas y los delfines, espantados, huyeron evitando la estela de muerte de la embarcación capitaneada por fantasmas y a las órdenes de contramaestres de ultratumbas. Las ratas de la bodega del navío, inquietas, olisqueaban y mordían el olor de la mortecina que tenía la solidez de la nata en la leche podrida.

Tres meses y dos días después de haber abandonado las montañas de Transilvania, durante la noche silbaron los vientos huracanados y los cangrejos huyeron en estampidas de las madrigueras ahogadas por las olas del mar. La nave amaneció encallada en la punta del muelle construido por ingenieros que abrieron la puerta al mundo antes del derrumbe del descuido oficial. Los primeros pescadores mientras extendían el trasmallo, la confundieron con una embarcación de utilería para grabar alguna de los relatos extravagantes de García Márquez.

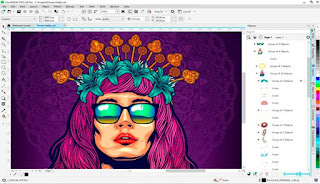

En la mañana bien temprano, con los ojos cubiertos por unas gafas de vidrios de escafandra de soldador, fabricadas en el mercado del Boliche, evitó los mortales rayos del sol, recorriendo las calles alumbradas por la canícula del Caribe, guiado por el sonar del radar de la ceguera de murciélago. Se enteró ese mismo día que su fiel sirviente había sido encerrado en el panóptico para desquiciados mentales, amarrado en una camisa de fuerza elaborada con la lona de carpa de circo, cuando opuso resistencia cerrera al intentar quitarle el saco de ratas e insectos que pretendía llevar a una habitación de hotel de mala muerte como remesa para alimentarse. Drácula, exhausto al leer las noticias sobre la suerte de Renfield, se sentó bajo la sombra del árbol de almendro del jardín del hotel, observó las raíces del árbol que brotaban de la tierra, recordando el Samán milenario sembrado al pie de la ventana del castillo en su lejana tierra natal y, distraído por el canto de la Chichara y de la Chicha fría, bebió unos sorbos de guarapo de panela helado y esperó la aparición que ya había aprendido de memoria en sus sueños de muerto vivo.

Atraída por la fuerza del imán invisible de la telepatía, ella, en silencio, se le acercó con sus pies blancos de dedos parejos desnudos, tal como los había imaginado en los insomnios eternos, con su cuerpo delgado encaramado en un par de piernas de ave zancuda, enfundado en una falda enteriza vaporosa, dejando entrever sus senos pequeños de pezones erectos, exudando el aroma que exhala la piel de las mujeres vírgenes, el olor de la hierba húmeda después de la lluvia.

No articularon palabra. Caminaron hasta la calle donde se apretujaban los disfraces y comparsas. Recorrieron el desfile, desde el barrio de los Pescadores hasta el puente por donde cruza el arroyo desbocado de los días invernales. No hicieron caso a la vocinglería de vulgaridades de los camajanes borrachos en las tarimas de jolgorio. De la mano, ataviada con la falda enteriza de viuda eterna, como mariposa negra de presagios mortales, Mortícia, el disfraz que había escogido para el desfile de carnaval, regaló adioses de saludos, con la palidez de la muerte en el rostro y su cabello liso, crecido hasta el final de la espalda, partido en dos perfectas mitades desde la frente hasta el inicio del hueso occipital.

Casi a la media noche, solitarios, desandaron el kilómetro de muelle, abrazados el uno contra el otro y, para siempre, se fueron desvaneciendo detrás de la sombra de la nave encallada y silenciosa en las aguas de un océano tranquilo y transparente. El aullar de los lobos, desde el lejano horizonte, alumbrado por la luz plateada de la luna, rompió el bullicio de la música de los picós que animaban los festejos de las Fiestas de la Carmen. Los gemidos y el ruido de los huesos desbaratados por la serpiente despierta del letargo de los amores por los siglos esperados, despertaron desesperados.

La cámara de Ernesto, el periodista cineasta, guiado por el guion escrito con el rigor de la letra del cronista, grabó minuto a minuto la visita del personaje de ultratumba que había extraviado la brújula en el calendario de la fiesta de carnaval. Cuentan quienes fueron testigos, en la madrugada del Domingo de Conquista, que vieron dos cuerpos flotando, fundidos en un abrazo de eternidad, como astillas de naufragio, desangrados, a la deriva, con las estacas del último amor clavadas en el corazón.

*Exconstituyente.